La

Napoli digiacomiana aveva dato spazio a descrizioni pittoresche, insieme

al sorgere di un vasto numero di poeti e narratori a cavallo tra il

diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Tra

i più versatili poeti e scrittori, colui che si sente consunto più ai

secoli precedenti della nostra poesia popolare, quasi ai tempi dei

primordi delle nostre antiche canzoni, fu senza dubbio alcuno, la

fervida immaginazione, nonchè inventiva di Ferdinando Russo (1866-1927)

sempre attento ai problemi del suo tempo e della sua terra. Il realismo, discusso dal Croce che non lo amava, non si accosta, come quello di Di Giacomo, al delicato Settecento; dove non può intervenire l'uomo con la sua scala di valori, il poeta cede il passo al realismo dei suoi personaggi, accoratamente tenero nei suoi amori e nel suo entusiasmo per le bellezze della natura, nonchè nella descrizione dei ricordi dell'infanzia. Non ebbe una vita facile in quanto soffrì molto per un matrimonio non riuscito; fu impiegato al Museo Nazionale e redattore del "Mezzogiorno". Amico di Gabriele D'annunzio, fu anche al "Pungolo" e con Scarfoglio al "Mattino" e collaborò attivamente a "Vela latina" dopo averla fondata con Raffaele Leonetti. Egli scrisse in versi ed in prosa e fu autore anche di alcuni lavori teatrali. Ricorderemo di lui "Chi chiagne e chi ride"; 'N Paraviso" (1891) dove il poeta rappresenta una gustosa ed efficace visione dell'aldilà che passa da un San Pietro, portinaio maldicente e pettegolo, a San Crispino calzolaio, attraverso una folte serie di personaggi napoletani, colti in quello che hanno di più attraente e popolaresco.

|

Molte sue poesie furono musicate e diedero origine ai versi delle più belle canzoni, con le quali Napoli, tuttora, canta, rinverdendo uno tra i suoi più originali poeti del tempo. Al Di Giacomo ed al Russo, i due sommi poeti napoletani a cavallo fra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo, si aggiunge la poesia come rassegnazione di vita e come delusione di momenti leopardiani di Rocco Galdieri, che compose vera poesia anche se dominata dallo scetticismo e da una malinconica rassegnazione. La poesia di Ferdinando Russo non è mai vincolata alla ricerca della musicalità della lingua napoletana, ma tende piuttosto a ridurne la dimensione più narrativa e drammatica.

Amante della vita gaudente, spensierata lo troviamo or quà or là girarsi tra le vie più rinomate di Napoli, fermo dinanzi alle "dolci vetrine del dolciere Van Bol e Feste", che guarda cupidamente dei cannoli alla siciliana in un grosso piatto di porcellana istoriata. Il desiderio di mangiarne qualcuno è troppo forte. Entra, e se ne fa dare uno dal banconista. Com'è croccante, e la crema, che squisitezza! Gli occhi gli luccicano di piacere, mentre il dolce gli si squaglia in bocca. Viene in suo soccorso il poeta Raffaele Chiurazzi, il quale come una furia entra nella pasticceria, ammonendo Don Ferdinando a non mangiare il succulento dolce, causa il diabete del poeta stesso. Ma questa volta la solerzia del "buon" Raffaele Chiurazzi non valse a risparmiare l'ingordigia di quella "cannarutizia" di Don Ferdinando. Il tutto si svolse in poche battute e la risposta secca del poeta Russo fu che lui mangiava così avidamente quel dolce, perchè il medico glielo aveva impedito o meglio "pruibbito". Povero Don Ferdinando! La morte doveva avvolgerlo nel suo manto funereo pochi mesi dopo, nella sua casa sulla collina di Capodimonte il 30 gennaio del 1927, mentre componeva una poesia che resterà incompiuta: Napule ride int'a na luce 'e sole china 'e feneste aperte e d'uocchie nire

L. M.

|

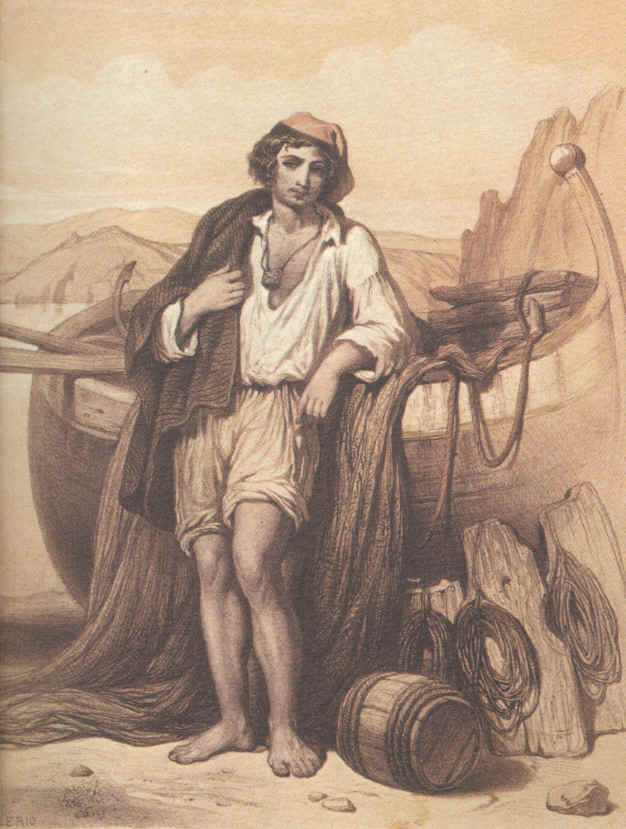

Mentre da un lato, essi, non

ebbero la freschezza e l'immediatezza del loro più grande predecessore,

dall'altro, però, avevano il sapore di quei vicoli imperniati

dall'odore acre di fumo che usciva dalle bettole, dalle cantine o dal

chiasso di quei quartieri prospicienti l'angiporto e brulicanti di

quegli scugnizzi, vero ed unico retaggio di una Napoli borbonica,

consunta tra la malavita e la camorra, che conduceva una esistenza

meschina e sprovveduta, tra lo sfaccendarsi e quel tipico"fannulismo"

che doveva costituire una tipologia e una connotazione ben precisa per

quanto riguarda le aree, nonchè le zone meno sviluppate di certi

ambienti periferici.

Mentre da un lato, essi, non

ebbero la freschezza e l'immediatezza del loro più grande predecessore,

dall'altro, però, avevano il sapore di quei vicoli imperniati

dall'odore acre di fumo che usciva dalle bettole, dalle cantine o dal

chiasso di quei quartieri prospicienti l'angiporto e brulicanti di

quegli scugnizzi, vero ed unico retaggio di una Napoli borbonica,

consunta tra la malavita e la camorra, che conduceva una esistenza

meschina e sprovveduta, tra lo sfaccendarsi e quel tipico"fannulismo"

che doveva costituire una tipologia e una connotazione ben precisa per

quanto riguarda le aree, nonchè le zone meno sviluppate di certi

ambienti periferici. Egli ereditò l'animo del "lazzarone borbonico". Viveva tra la

malavita e la camorra, e fu la voce di coloro che conducevano una vita

meschina e sprovveduta. La sua lirica cantò con la voce dei vicoli

della vecchia Napoli dei quartieri, le esigenze di coloro che a stento

riescono a menare una vita grama, priva di soddisfazioni.

Egli ereditò l'animo del "lazzarone borbonico". Viveva tra la

malavita e la camorra, e fu la voce di coloro che conducevano una vita

meschina e sprovveduta. La sua lirica cantò con la voce dei vicoli

della vecchia Napoli dei quartieri, le esigenze di coloro che a stento

riescono a menare una vita grama, priva di soddisfazioni.  Quindi,

pur considerando il valore interiore della sua poesia, appare come colui

che ha più sentito l'influsso delle allora dominanti teorie

realistiche. E questo appare già evidente nel poemetto "Gano 'e

Maganza" (1885) ed in "Sunettiana" (1887), una indagine

sulla Napoli più popolare ed inquieta.

Quindi,

pur considerando il valore interiore della sua poesia, appare come colui

che ha più sentito l'influsso delle allora dominanti teorie

realistiche. E questo appare già evidente nel poemetto "Gano 'e

Maganza" (1885) ed in "Sunettiana" (1887), una indagine

sulla Napoli più popolare ed inquieta.